「受験に向けて勉強を始めたい」

「基礎問題精講について知りたい」

「基礎問題精講の次は何をやればよいの」

今回はこんな悩みを解決します。

基礎問題精講という問題集を知っていますか?

数学の勉強を本格的に始めるにあたって、まず基礎問題精講を買う方も多いと思います。

本記事では、基礎問題精講の特徴と次に使う問題集を解説します。

記事の内容

基礎問題精講とは?

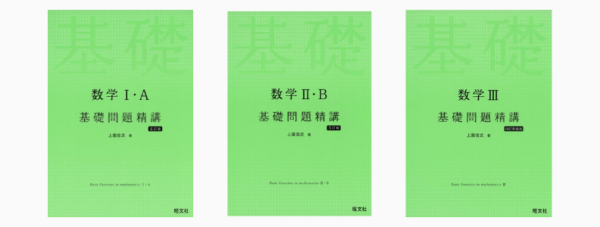

基礎問題精講は旺文社が出版している問題集です。

これから本格的に受験勉強を始める方におすすめの1冊です。

緑色の表紙が特徴的で、難易度としては共通テストレベルです。

数学が苦手な方は、教科書の例題・演習問題を解いたあとに、基礎問題精講に手を付けるのがおすすめです。

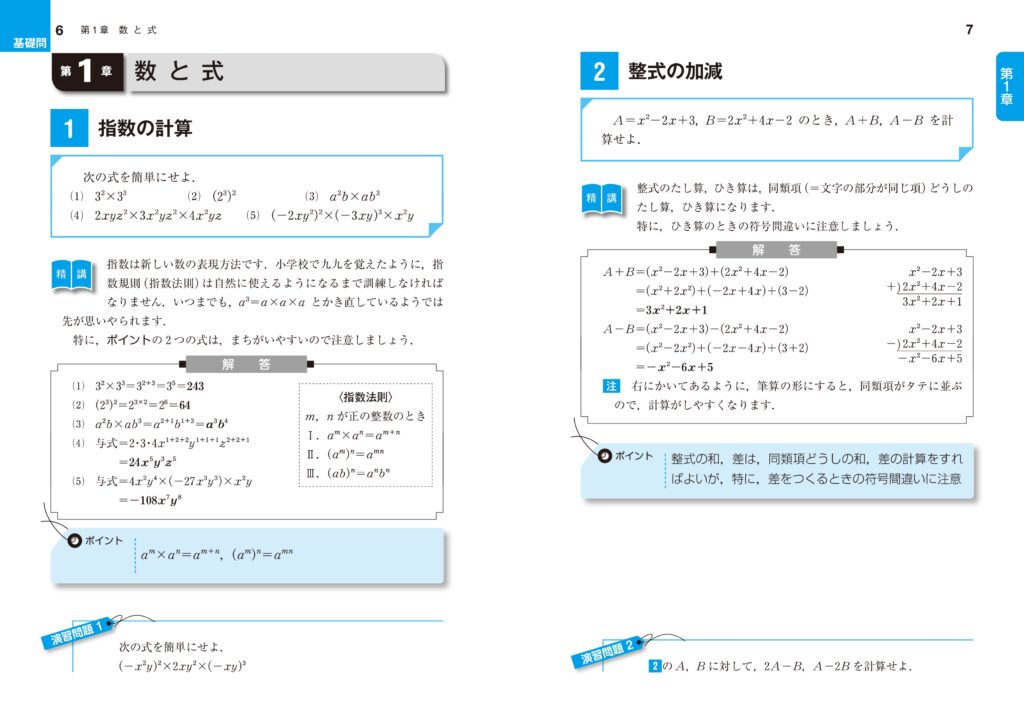

基礎問題精講は、『例題』→『精講』→『解答』→『ポイント』→『演習問題』で1つのテーマが完結するようになっています。

「精講」の部分では、そのタイプの問題に対するアプローチ方法がまとめられています。

例題+演習問題 290問

数学ⅡB

例題+演習問題 334問

数学Ⅲ

例題+演習問題 250問

| テーマ | 基礎問題精講ⅠA/ⅡB/Ⅲ |

|---|---|

| レベル | 教科書問題が解ける人 |

| 偏差値 | 45~55 |

| 目的 | 大学入試に数学が必要で、まず基礎を固めたい |

| 対象 | 模試などで点数が取れていない |

| 目標期間 | 1冊1ヶ月 |

基礎問題精講の特徴

次に基礎問題精講の特徴を伝えていきます。

どんな参考書でも長所と短所があります。

基礎問題精講の長所

まずは、基礎問題精講の長所から紹介していきます。

基礎問題精講の長所

- 短期間で回せる問題量

- 見やすいデザイン

- 精講による丁寧な解説

短期間で回せる問題量

基礎問題精講の1番の長所は「短期間で終えられる」点です。

青チャートやフォーカスゴールドは数学IAだけでも1000問以上が収録されています。

受験に向けた勉強を始めて、いきなり青チャートなどに手を出すと挫折する未来が見えます。

それに比べ基礎問題精講は、1日20問解くと2週間で終えることができます。

見やすいデザイン

デザインもかなり見やすいようにつくられています。

左ページに「例題」「精講」、右ページに「解説」「演習問題」となっており、見開き1ページで完結するテーマがほとんどです。

精講による丁寧な解説

精講のパートでは、例題に対するアプローチ方法が丁寧にまとめられています。

そこで理解したことを、すぐに演習問題で活用することでより深い理解へとつながっていきます。

基礎問題精講の短所

次に基礎問題精講の短所を紹介していきます。

基礎問題精講の短所

- 解説がちょっと不親切

- これだけでは受からない

解説がちょっと不親切

基礎問題精講の解答はちょっと不親切です...

数学の問題集あるあるだと思いますが、

どうしてそうなった!?

ってことが、まれに起こるのでご了承ください。

これだけでは受からない

基礎問題精講だけでは受験を乗り切るのは難しいです。

基礎力を身に付けるのにピッタリの1冊なので、応用力は少し欠けます。

教科書から入試問題への橋渡しレベルの教材なので、これだけでは2次試験は突破できないです。

基礎問題精講の次にやる問題集を後ほどいくつか紹介します。

基礎問題精講の使い方

それでは基礎問題精講のおすすめな使い方を伝授していきます。

基礎問題精講の使い方を解説します。

それなりに問題数があるので自分に合ったペースで、1か月で1冊が終えられるとよいです。

2週間で1週目

基礎問題精講はおおよそ300問の問題で構成されています。

といっても、半分が例題なので実際に試行錯誤するのは150問程度になります。

そこで1日10問ずつ進めていきましょう。

2週間で1周することができます。

余裕がある人は1日20問ずつ進めることで、1週間で終えることができます。

まだ部活などがあり、忙しい人は5問ずつでもいいです。

やり始めた時点で周りより一歩リードです!

精講から学ぶ

基礎問題精講には精講というパートがあります。

ここがとっても大事です。

そんなことわかってるよ!と思う時もあるかもしれませんが必ず読むようにしてください。

入試問題のような応用問題に挑むときでも、計算は難しくなりますが使う考え方は精講に書いてあることの延長でしかありません。

基礎をしっかりと押さえておきましょう。

完璧にする

基礎問題精講を進めていくときに守ってほしいことがあります。

1週目解答を見ずに解けた問題には◎をつけます。

解答を見たら理解できた場合は、△でもつけておきましょう。

解答を見てもダメ、全然理解できない。そんなときは☓をつけましょう。

2週目は△と☓の問題だけ解いていけばよいです。

初見で解けた問題を、何度もやる必要はないです。

すべての問題が◎になったときが、基礎問題精講を完璧にした時です。

基礎問題精講「例題定着ノート」とは?

基礎問題精講には「例題定着ノート」というものがあることを知っていますか?

掲載されている問題は例題のみの専用ノートです。

普通のノートと同じB5サイズで厚みはそこそこあります。

値段は385円ですが、例題を書き写す手間を考えたら安いですね。

このノートには問題のみ掲載されています。

解説はありませんので基礎問題精講と合わせて活用してください。

ご購入の際はノートだけ購入しないように。

基礎問題精講の次は?

基礎問題精講の短所でも述べたように、基礎問題精講だけで受験は受からないです。

演習量が少なすぎるので、応用問題に苦戦するでしょう。

基礎問題精講の次にやる問題集を3つピックアップしました。

おすすめ問題集

無料で参考書が読み放題

Amazon kindleなら参考書が読み放題です。

30日間の無料体験ができるので、無料体験で読みまくるのがおすすめです。

⇒Kindle Unlimitedなら参考書が読み放題!

レベルアップして「標準問題精講」

・例題の2倍の数の練習問題が掲載されており、問題演習の経験を積むことが出来る

・後半に従って問題の難易度が高くなっていき、問題の難易度のバランスが良い

解説で細かい計算などは不要、応用問題の大まかな解き方を知りたい

文系数学の良問 プラチカ

・解説がしっかりしていて、理解しながら進めることが出来る

・149題と問題数が少ないので、短期間で終わらすことが出来る

質の高い問題を最低限の量解いておきたい

難関国立大、難関私立大の入試で数学を武器にしていきたい

数学重要問題集

・受験生がやっておきたい重要な問題のみを集めている

難問はいらず、最小限必要な問題のみを勉強したい

文字だけでなく、図やグラフ等を使った「回答力」を鍛えたい

基礎問題精講数学の料金

参考までに基礎問題精講数学のamazon新品価格とメルカリ価格を掲載します。

新品価格:1,200円~1,500円

メルカリ価格:500円~1,000円

~メルカリでの購入がお得!~

| 参考書 | amazon 新品価格 | メルカリ価格 |

| 基礎問題精講 数学ⅠA | ¥1,210円 | ¥555円~ |

| 基礎問題精講 数学ⅡB | ¥1,320円 | ¥600円~ |

| 基礎問題精講 数学Ⅲ | ¥1,430円 | ¥900円~ |

メルカリがお得!

メルカリなら「基礎問題精講数学」が新品価格の半額以下で手に入れることができます。

旧版の基礎問題精講ならば、500円台で取引されていました。

新品にこだわりがない方は、メルカリでの購入がおすすめです。

500円分プレゼントキャンペーン!

初めてメルカリに登録する方は、招待コード「mbp673」を入力することで必ず500円分ポイントが貰える!

基礎問題精講のまとめ

今回は基礎問題精講の特徴と次に使う問題集についてまとめました。

基礎問題精講は受験勉強を始めようとしてる方、全員におすすめの問題集です。

問題集を選ぶときは「参考書のレベルが自分に合っているか」が大事です。

高校生におすすめの参考書をレベル別に紹介しましたので、ぜひ参考書選びの参考にしてください。