「青チャートの使い方がイマイチ分からない」

「青チャートやってるけど時間がかかりすぎる」

今回はこんな悩みを解決します。

青チャートが学校の指定教材、または受験に向けて自分で購入した、そんな方多いです。

青チャートは日本で1番メジャーな問題集といっても過言ではないです。

ですが、青チャートを効率良く使えている人は本当に少ないです。

塾講師として働かせてもらえるようになり、いろんな問題集を見るなかで改めて青チャートを見てみると、かなり良い問題集だと感じます。

ではどうして、使いこなせない人が多いのでしょうか。

理由はとっても簡単です。

くそ分厚いんですよね

しかもまぁまぁ難しい...

今回は、そんな青チャートを超効率よく使いこなす使い方を伝授していきます。

・青チャートとは

・青チャートの超効率的な使い方

・青チャートの次におすすめな問題集

ライター紹介

国公立の教育大学を卒業

数学講師歴6年目に突入

教えた生徒の人数は150人以上

高校数学のまとめサイトを作成中

青チャートとは

青チャートとは「数研出版」から出ている青色の問題集のことです。

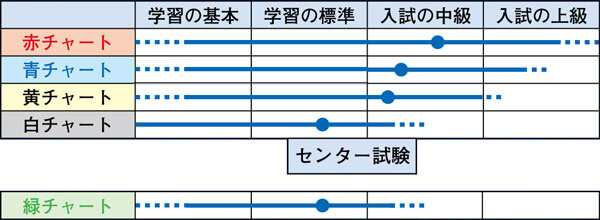

この数学チャート式シリーズには、白、黄、青、赤と4色のタイプがあり、色によって問題集の難易度が変わります。

簡単な難易度を示すとこんな感じになっています。

(引用元:数研出版)

青チャートの対応レベル

本記事で使い方を伝授していく青チャートは、学校の定期試験レベルから国公立や私立校の上位・難関レベルまでの幅広い層を対象にしています。

具体的には、第一志望が早慶、上智、GMARCH、東大、京大、その他の国公立の上位校を狙っている方も青チャートで学習をしても問題ないでしょう。

幅広い層に向けて使ってもらえる青チャートだからこそ、難しいと感じて挫折する生徒が多いのも事実です。

挫折しないようにする対策は後ほど紹介するので安心してください。

青チャートの内容

青チャートはたくさんの問題が収録されていて、問題ごとにレベル分けされています。

数研出版の公式ホームページに分かりやすく書いてありました。

基礎力をつけるための問題…主に教科書レベルの問題・重要例題・基本例題の発展

基本例題を発展させた問題…入試対策/応用力定着に適した問題・演習例題・応用問題

他の単元や科目の内容が絡んだ,応用度がかなり高い問題・練習問題

・EXERCISES

例題と解き方が少し異なるものや+αの要素が入った問題

・総合演習

基本~標準レベルの入試問題

青チャートを進めていくにあたって、基本例題、重要例題は完璧な状態に仕上げていきたいです。

EXERCISESには、めちゃめちゃ難しい問題も入っています。

東大、京大レベルを目指す方以外はスルーで大丈夫です。

青チャートメリット・デメリット

これだけメジャーな青チャートにも当然メリット、デメリットがあります。

- 基礎から超応用まで幅広い網羅性

- 解説が比較的ていねい

- とにかくたくさん問題が解ける

- 全部やるには時間がかかりすぎる

- 必要以上に難しい問題も収録している

- 分厚くて重い

これを見ても分かるように、内容自体はすごく良いのです。

ただ、使いこなすのが難しいのです。

自分のペースで、自分に合った学習を!

会員数157万人オンライン学習のスタディサプリ!

受験生の2人に1人が利用する圧倒的なわかりやすさ!まずは無料でお試し。

![]()

青チャートの超効率的な使い方

では、お待たせいたしました。

塾講師の私が教える青チャートの超効率的な使い方を紹介していきます。

「これはいい!!」

そう感じたものを盗んでいってください!

例題だけで良い

何度も言うように青チャート全部やるには問題量が多すぎる。

青チャートは例題だけやればよいです。

例題で理解したことを試したいときに練習問題をやるのは構いませんが、

全問解こうとすると時間がかかりすぎて結局最後までいかないです。

例題のなかにも問題に難易度があります。

教科書の例レベル

⏰⏰🕐🕐🕐

教科書の例題レベル

⏰⏰⏰🕐🕐

教科書の章末問題レベル

⏰⏰⏰⏰🕐

入試問題の入門~標準レベル

⏰⏰⏰⏰⏰

入試問題の標準~やや難レベル

はじめから順にやってはいけない

「問題を例題だけに絞って、先頭から進めていこう!」

これもおすすめしません。

先頭から始めると思うようにいかないです。

なぜならば、青チャートは幅広いタイプの問題が収録されているため、徐々にレベルアップしていく仕組みになっていないからです。

例を挙げるとこんな感じです。

例題2 ⏰⏰⏰🕐🕐

例題3 ⏰⏰🕐🕐🕐

例題4 ⏰⏰⏰⏰🕐

例題5 ⏰🕐🕐🕐🕐

ちょっと大げさに表現しました。

こんな感じで例題だけでも先頭からやっていくと問題の難易度にばらつきがあります。

なので、そこは順番にまずは

⏰🕐🕐🕐🕐に絞って進めるなど難易度別に進めていくのが良いです。

間違えた問題をできるようにしていく

青チャートを進めていくにあたって解いた問題にはマークをつけましょう。

ココがポイント

- 解答を見ないで自力で解けた問題には〇

- 解答を見たたが、理解はできた△

- 解答を見ても意味わからん☓

こんな感じで1週目はマークをつけながらどんどん進みましょう!

ポイントは2週目から!

1週目で〇が付いた問題は解かなくて大丈夫です◎

なぜならすでに青チャートを1週しているあなたは絶対パワーアップしています!

2週目は△と☓の問題に絞りましょう。

これが時間短縮の大切なポイント!

ちなみに、2週目はまたマークつけ直してね!

テスト前の苦手集中攻略もあり

テスト前は例題だけでなく練習問題を解くこともあります。

青チャートにはたくさんの問題が入っているので、テスト範囲の復習をするにはかなり便利です。

苦手な単元が明確に分かっているなど、苦手対策として青チャートを活用しましょう。

受験勉強ならばまずは例題だけ攻めていけば良いです。

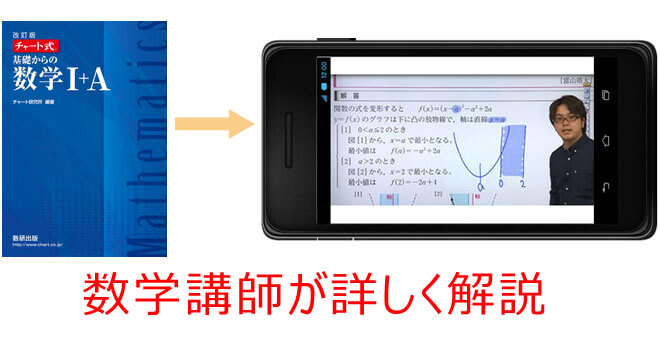

青チャート解説動画も便利

数研出版からチャートの解説動画が出ているって皆さん知っていましたか?

(引用元:数研出版)

解答を見ても、ぴんと来ない時は解説動画見てみてください。

ただし、有料になってしまうので要注意。

青チャートの解説動画の内容や評判をまとめました。

数研出版の青チャート解説動画「数研Library」とは?内容と評判は?

[blogcard url="https://math-travel.com/suukenlibrary"]

チャートを解体しよう

分厚くて、重たいチャートの問題点を一発で解決してくれる方法があるのを知っていますか?

さあ、チャート式解体ショーの始まりや#参考書解体チャレンジ pic.twitter.com/mCDgeksGTZ

— まろろ (@toyakaguya) September 14, 2017

青チャートを解体して、単元別の小冊子に作り直してしまうのです。

ぼく自身はやったことないんですけど、すごく便利そう!!

twitterにはアイデアがたくさんですね!

【2020年版】中学・高校数学の勉強に役立つアプリ6選

[blogcard url="https://math-travel.com/math-studyapps6/"]

青チャートの次にやる問題集

青チャートを何周もして次に進みたい人に向けて、

おすすめの参考書をいくつか紹介します。

基礎問題精講

| 数学1・A基礎問題精講 上園信武 旺文社 2020年02月20日

|

<基礎をもっと強化したい人向け>

青チャートである程度理解できたが、もう少し基礎レベルの問題を解いて定着を図りたい。

そんなときはこの基礎問題精講です。

問題数も特別多いわけではないので、長期休みなどを使って一気に走り抜けるのもありですね。

標準問題精講

| 数学1・A標準問題精講 麻生雅久 旺文社 2019年02月25日

|

<応用力を磨いていきたい人向け>

力がついた感じはするので、基礎問題ではなく標準レベルの問題で演習をしていきたい。

そんな方には、標準問題精講がおすすめです。

入試に出てもおかしくないような重要問題が収録されているので、青チャートを終えた後でも学びにつながる1冊です。

理系数学の良問プラチカ

| 理系数学の良問プラチカ I・A・II・B 3訂版 大石隆司 河合出版 2014年04月 |

<明確な苦手分野がある人向け>

標準から応用まで幅広く153題の問題を収録しているので、これを反復していけば着実に力が付きます。

明確な苦手分野かがある方、入試前に良問に挑戦したい方におすすめ。

大学への数学 1対1対応の演習

| 1対1対応の演習/数学3(曲線・複素数編)新訂版 東京出版 東京出版(渋谷区) 2014年04月

|

<中堅大学以上を受験する人向け>

このサイトにたどり着くようなあなたなら1度は聞いたことがあるんじゃないかな?

全部で6冊のシリーズで受験数学の定番の問題集ですね。

中堅大学以上を受ける方にぜひおすすめの1冊。

正直、結構難しいです。

ただ、解説が丁寧なのでゆっくりと理解を深めていけば必ず力になります。

青チャートの使い方 まとめ

今回は多くの人が使っている青チャートの効率的な使い方についてまとめました。

ココがポイント

- 基本的に例題だけで良い

- 徐々に難易度をあげていく

- くり返し解いて出来ない問題をなくす

- 辞書的な使い方もあり

- 単元別に解体すると持ち運びやすい

ほかの参考書や問題集の使い方も機会があればまとめていきたいと思います

高校の数学の解説記事を書いているので、そちらも見てみてください。

では、ここまで読んでくださってありがとうございました。

みんなの努力が報われますように!

✅ この記事を読んだ方はこちらの記事も読んでいます

受験生の2人に1人が使っている!スタディサプリを徹底解説!

[blogcard url="https://math-travel.com/study-sapri/"]

マストラ公式LINEアカウントを友達登録しよう!

マストラのLINE公式アカウントができました!

~実際の公式LINEのメニュー~

LINE画面からワンタップで各単元のまとめ記事が読めるようになるよ!

高校生向けの様々なコンテンツを配信予定!

勉強に関する相談や質問にも答えるので、気軽にメッセージを送ってね!

▼この機会にぜひ登録!

完全個別指導のスタディトレーナー

スタディトレーナーは高校生の勉強を支える学習コーチングサービスです。

学習塾やオンライン家庭教師とは違い、365日いつでも質問や相談ができます。

目標に合わせた学習計画で、あなたの志望校合格を実現させます。

スタディトレーナーが行う

7つのサポート

- 完全個別指導で苦手を克服!

- 勉強のやり方から教えるので安心!

- 目標から逆算した学習計画の作成

- 1人ひとりに合った参考書をお届け

- 映像授業で予習復習もバッチリ

- 24時間365日LINEで質問可能

- 進路相談もいつでも対応!

無料体験授業から始められるので、お気軽に申し込み下さい。